Уже в самом начале этого романа с архитектурой становится ясно, что речь пойдет о моральном выборе. Да и может ли быть иначе, если действие в «Парижском архитекторе» Чарльза Бэлфора (Х.: Фабула) происходит во времена оккупации 1940-х, и мирному населению ну просто не избежать контакта с новой властью, где бы оно ни находилось — в подполье, на фабрике или в очереди за хлебом.

Кстати, насчет пайка. Именно переходу от вопроса о хлебе насущном, влияющем на любой «выбор», к более высоким нравственным категориям и посвящена эта история. На первых ее страницах герой романа — самовлюбленный молодой человек, архитектор-авангардист — вполне в духе «толстовских» инвектив князя Андрея не может представить, что погибнет здесь, на тротуаре, как вот этот еврей, которого только что застрелил при нем щеголеватый немецкий офицер, заодно спросив адрес портного. А как, скажите, можно умереть в прекрасном Париже, пусть даже оккупированном немцами? Нет, здесь можно только жить, любить, обманывать этих самых немцев, указывая неправильную дорогу к музею. «И помните, что у нас еще и лучшие в Европе коллекции порнографических открыток», — махать при этом вслед, тихо приговаривая «немецкие свиньи».

«Если бы чертов фриц все-таки прикончил его, — не унимается наш герой, — ему бы уже никогда не довелось увидеть эти прекрасные здания, пройтись по вымощенным камнем улицам, вдохнуть аромат свежевыпеченного хлеба, доносящийся из булочных».

«Если бы чертов фриц все-таки прикончил его, — не унимается наш герой, — ему бы уже никогда не довелось увидеть эти прекрасные здания, пройтись по вымощенным камнем улицам, вдохнуть аромат свежевыпеченного хлеба, доносящийся из булочных».

Стоит, наверное, отметить, что история террора во времена правления в Англии королевы Елизаветы, перенесенная в этом романе в Париж 1940-х годов, оказалась как нельзя кстати. Так же, как в эпоху преследования католиков, когда в домовых церквях строили убежища для священников, герою «Парижского архитектора» приходится спасать от гестапо местных евреев. «Но моей целью была не демонстрация архитектурных уловок и визуальных обманов, — отмечает автор. — Я хотел показать великое мужество, которое требовалось в то время, чтобы протянуть руку помощи гонимым, и то, что далеко не все жители оккупированных стран были безразличны к судьбе своих соотечественников-евреев».

Итак, богатый предприниматель неожиданно предлагает нашему зодчему (который, между прочим, воспитывался в антисемитской семье) большую сумму за создание тайных убежищ в собственной квартире. Ну чтобы в одном из тайников — вместо того, чтобы прятаться в пивной бочке — мог затаиться во время обыска известный еврей-коммерсант, который не хочет отдавать немцам деньги. Скажем, внутри какой-либо колонны. А поскольку для конструктора это означает смертельный риск, то в качестве компенсации хозяин квартиры (кстати, тоже богатый коммерсант) заказывает ему проектирование военного завода для немцев.

Детективная история «Парижского архитектора», граничащая с политическим триллером, перекликается с жанром исторического романа, когда перед нами проходят годы сотрудничества с гитлеровским режимом, которого не избежали даже всемирно знаменитые личности. Так, герой, мучаясь нравственным выбором, встречает в ресторанах известных актеров и актрис, не покинувших Париж в 1940 году. «Здесь остались такие звезды, как Морис Шевалье, Саша Гютри, Эдит Пиаф и даже молодой и необыкновенно одаренный Ив Монтан. Они продолжали актерскую карьеру и наслаждались ночной жизнью города так, словно никакой войны не было, несмотря на неодобрение значительной части публики».

Да и сам герой романа ни в чем не нуждается после сотрудничества с немцами. Имеет жену и любовницу, воплощает все свои творческие фантазии, проектируя немецкие военные объекты, тайком надеясь, что когда-нибудь, после поражения вермахта, они понадобятся родной Франции. И если даже, постояв рядом с немцами в одном лифте, житель Парижа получал ярлык «коллаборационист», то что уж говорить о добровольном сотрудничестве с ними? Тема, согласитесь, вполне актуальна для нашего времени, и неудивительно, что сначала «The New Yorker» назвал «Парижского архитектора» лучшей книгой 2013 года в США и Канаде, а после уже и сам Чарльз Бэлфор в 2015 году стал финалистом престижной Дублинской литературной премии, а его роман вошел в список бестселлеров «The New York Times». Ведь любой список бестселлеров — это бомба замедленного действия, как тот же список Шиндлера, и каждый из участников может любому напророчить судьбу своих героев.

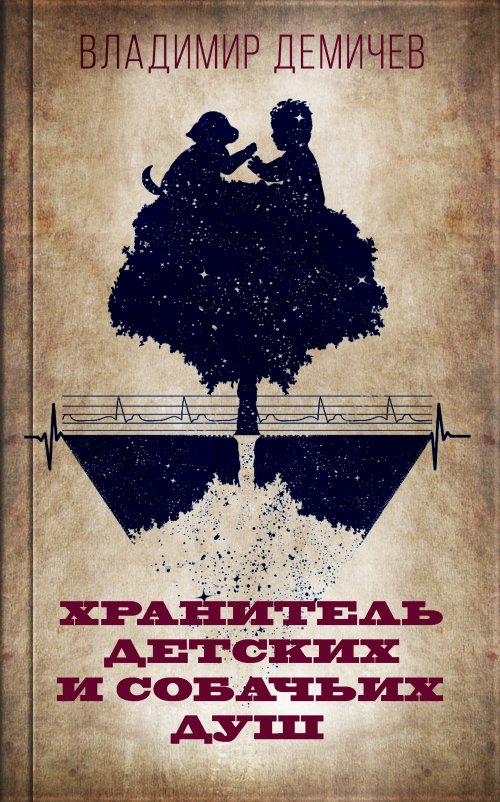

Автор следующей, не менее жесткой и жестокой, книги рассказов явно молод, и мастерства хватает на привычное изменение реальности, а вот на борьбу с действительностью уже не остается сил. Да и не стоит с ней бороться, достаточно указать на вещь, назвав ее имя, и она уже принадлежит совсем другому поколению хранителей, вивисекторов, мастеров иллюзий.

Например, один из таких хозяев бродит по округе уже в первом рассказе сборника «Хранитель детских и собачьих душ» Владимира Демичева (М.: Эксмо). Он, в принципе, везде — от Гваделупы и Гренландии до островов, так далеко забежавших в океан, что пальмовые листья, волосы женщин и роговые отростки жучков, судорожно цепляющихся за древесную кору, чтобы их не унесло вводу, имеют одинаково забавный, всклокоченный вид — но в подмосковном тумане чаще всего. Ведь именно в этих широтах чаще всего случается улов. А все почему? Во-первых, каждому здесь завтра пора на работу, и «мысль кислила язык и портила дремоту». Во-вторых, здешняя смерть «скромна и не любит выделяться в толпе», и не ясно порой, кого везет фургон — то ли мертвых собак, то ли спящих детей.

Например, один из таких хозяев бродит по округе уже в первом рассказе сборника «Хранитель детских и собачьих душ» Владимира Демичева (М.: Эксмо). Он, в принципе, везде — от Гваделупы и Гренландии до островов, так далеко забежавших в океан, что пальмовые листья, волосы женщин и роговые отростки жучков, судорожно цепляющихся за древесную кору, чтобы их не унесло вводу, имеют одинаково забавный, всклокоченный вид — но в подмосковном тумане чаще всего. Ведь именно в этих широтах чаще всего случается улов. А все почему? Во-первых, каждому здесь завтра пора на работу, и «мысль кислила язык и портила дремоту». Во-вторых, здешняя смерть «скромна и не любит выделяться в толпе», и не ясно порой, кого везет фургон — то ли мертвых собак, то ли спящих детей.

И поэтому прозаические окрестности, мерзлые будни и бесцветные судьбы людей стоит раскрасить. Хотя лучше всего у автора рассказов получается с животными, словно славный Бианки или Сетон-Томпсон заменяли ему летнюю лектуру, а не скучные книжки какого-нибудь литинститутского чтива. Собака Маня у него «огрызалась с видом кухарки, которую ущипнули в сенях», мышь «пискнула несколько раз, обреченно, тоскливо, как всхлипнул бы расстроенный ребенок», и даже обыкновенная яма, в которую провалился залетный сторож, «приняла его в объятия с нежностью курицы, накрывающей душным крылом своего неразумного цыпленка». Что уж говорить о смерти?

Кстати, смерть здесь тоже не страшна, ужасны ее описания, но поскольку жанр у нас — страшилки сродни пионерским, то и дети почти не умирают.

Да и собаки тоже, будучи расстреляны работниками очистки, дружно тянутся за горизонт, как в фильме Рязанова «Небеса обетованные».

Иногда вся бывшая жизнь заключена в каком-нибудь «Областном институте крови», откуда, словно из «Жизни насекомых» Пелевина, сочится сюжет нового рассказа. Их в этой книге целых десять, и в каждом героев и персонажей заменяют леденящие, как водится, душу образы демонов. Иначе нельзя, не получится русской готики, картины мира, достойной Босха, и не зря кажется, что решение проклятых вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?» автору не то что не под силу — они вообще отсутствуют в атмосфере страха и ужаса. А на самом деле — аморфного бытия под треск люминесцентных ламп в гараже и лаборатории, где в этой книге производят опыты, кажется, над всеми формами жизни.

«Да что же это такое! — воспрянет с дивана читатель. — Что ж за фашизм такой?» Вернее, не так, поскольку жива еще читательская память о временах советской фантастики в форме городских легенд и мифов о маньяках, черных-черных машинах, красном платке и зеленой руке. «— Гиперболоид инженера Колодного? — уточняют в одном из рассказов, получая ответ мучителя: — Ваша ирония понятна, молодой человек, но неуместна в данной ситуации. Изучив скрытые психологические механизмы возникновения ужаса, боли, отчаяния, я смогу контролировать любого индивида, не говоря уже о мелких тварях».

На самом деле психологически отточенные, драматически выверенные сюжеты рассказов из этой книги — о другом, и не только Сорокин с Пелевиным испортили кровь молодому поколению глубоким погружением в пытки постмодернизма. Ведь есть еще у нас Мамлеев, и бытовая метафизика нашего юного, надеемся, «русского Босха», как раз из его архива — советские сюжеты о кондовой реальности на самом деле отлично подходят готическому жанру. На фоне руин, как известно, гораздо ярче блестят бутафорские мечи нового стиля. О чем его песни? Правильно, о мести. И держать в уме стоит повесть «Белый Бим Черное ухо» перестроечного времени, чтобы гуманизм «бесчеловечных» сюжетов этой книги стал понятен.

...И вообще, на расстоянии, как известно, все видится иначе, и любой эмиграции опыт меняет опции, сбивает прицел и выстраивает совсем иную перспективу. В случае с новым романом известной киевской писательницы, которая долгое время жила в Канаде и Бразилии, это сработало наилучшим образом.

...И вообще, на расстоянии, как известно, все видится иначе, и любой эмиграции опыт меняет опции, сбивает прицел и выстраивает совсем иную перспективу. В случае с новым романом известной киевской писательницы, которая долгое время жила в Канаде и Бразилии, это сработало наилучшим образом.

В случае с историей в романе «Падре Балтазар по прозвищу Тойво» Марины Гримыч (К.: Нора-Друк) имеем что-то вроде «эмигрантской» попытки «американского» Набокова воссоздать «старую жизнь» в Новом мире, или же дворянский рай, как в его романе «Ада, или Радости страсти». С одной лишь поправкой: это была утопия, литературная фантазия, тогда как события в «Падре Балтазаре» имеют историческую основу. И недаром главному герою «баба Юстина колись розповідала, що половина галицьких емігрантів виїхала до Канади, а друга половина — до Бразилії», поскольку все здешние персонажи — его земляки по Старому краю, как в Канаде и изредка в Бразилии называли родину, откуда приехали их предки.

В конце концов, многие эмигранты в Америке называли свои селенья на «европейский» лад, и Парижем с Афинами в ковбойских краях никого не удивишь.

Так, например, по сюжету «Падре Балтазара», европейские иммигранты в Бразилии устроили в джунглях Новую Австрию. Почему не Баварию или Лотарингию — ясно, поскольку «новая новоавстрийская порода» звучит, как новая «зороайстрийская раса», а уж это интригует больше, чем «набоковский» сюжет. А если припомнить, что у Фолкнера была мифическая Йокнапатофа, а у Маркеса — не менее мистическое Макондо, то и говорить особо не о чем. По большому счету, «была у собаки хата» — рефрен любой эмигрантской сказки, и развитие государства (в данном случае — идеального общества в бразильских лесах) двигало и двигает сюжет.

На самом деле авантюрная история священника Балтазара на пару с основателем колонии Габриэлем (родом из села Дулибы в Восточной Галиции) — это, по сути, приключения каких-нибудь Тимона и Пумбы. Причем попавших из своего американизированного далека в туземное царство и вынужденных изображать богов, пророков и вождей. «Отця Балтазара з великими почестями вели до Нової Австрії, — уточняет автор. — „З великими почестями“ — це значить, що він плентався, покульгуючи і тримаючись за пошкоджений бік, а його супроводжувала процесія фармарів з кривими шаблюками і дерев’яними граблями за спинами, а попереду бігли, галасуючи „Отець, отець приїхали зі Старого краю!“, босі діти».

Туземцы в данном случае — это потомки украинских первопроходцев, а приключения в романе — не что иное, как альтернативная история заселения и развития ими Дикого Запада (а также близлежащих латиноамериканских территорий). И уж на этот раз, надеемся, все будет так, как батька рассказывал. Как именно? В Турции, мол, сплошные турки. «Отаке мале — і вже турченя».