Как мы уже писали, 5 мая 2018 года Карлу Марксу исполнилось 200 лет… Это достаточное основание для того, чтобы взглянуть на этого мыслителя с неожиданной, нетривиальной точки зрения.

Первая редакция этого текста была опубликована к 190-й годовщине Маркса в теперь уже далеком 2008 году в крайне малотиражной газете и ее столь же мало посещавшейся электронной версии, каковые уже давно перестали существовать. Но даже при этом текст, сама его крайне необычная идея вызвали определенный положительный и отрицательный резонанс среди той все более сокращающейся категории граждан, которые еще не отвыкли читать серьезные вещи и вообще шевелить мозгами.

Последовало даже совершенно неожиданное предложение от одного именитого ученого-историка написать главу «марксизм» для некоей версии украинского энциклопедического словаря. Искренне поблагодарив, автор этих строк вежливо отказался, мотивируя тем, что недостатка в академиках и в кандидатах в доктора философии страна явно не испытывает, а потому изображать энциклопедиста, имея в кармане диплом советского авиационного радиоинженера, как-то не комильфо!.. К тому же взгляды автора о Марксе слишком далеки от расхожих шаблонов, чтобы подвизаться в энциклопедических словарях.

Сегодня, в 200-ю годовщину, тему, если так можно выразиться, нетривиального, неканонического Маркса необходимо рассмотреть опять, особенно с учетом новейших отечественных «рагульских» веяний в виде так называемой декоммунизации. С таким же успехом можно было запретить Нагорную проповедь Иисуса Христа или, скажем, поэму Тараса Шевченко «Сон», ибо указанные источники самым злостным образом порочат ту ублюдочную систему общественных отношений, которая имеет место в современной Украине. Не говоря уже о том, что на Западе Маркс и все, что с ним связано, остается темой для интеллектуалов, не исчезающей из научно-публицистического дискурса.

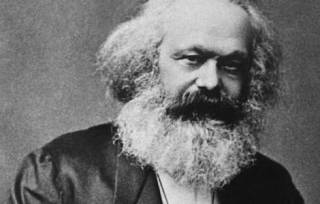

Как-то старый знакомый заявил, что, дескать, Маркса уже давно пора перерасти. Возможно… Но желательно было бы сначала дорасти до него! Или хотя бы до конца понять, что же хотел сказать этот гениальный бородатый еврей из Германии, пусть даже его наследие было противоречивым.

Заголовок этого очерка отнюдь не является эпатажным. Несмотря на расхожие и где-то справедливые штампы об экономическом детерминизме, материализме и атеизме Маркса, в его творчестве есть элементы психоанализа и мощная экзистенциальная струя с переходом в религиозность. В постсоветской традиции подойти к наследию Маркса именно с этой точки зрения никто не додумался. А зря! Тема эта весьма занимательная, хотя требует определённого «напряжения мозгов» и некоторых знаний, выходящих за пределы курса «марксизма-ленинизма» советского образца, не говоря уже о современной «болтологии», пардон, политологии…

Итак, второй юбилейный очерк посвящаем «неканоническому» Марксу – психоаналитику и религиозному экзистенциалисту…

Некоторое повторение некоторых положений предыдущего очерка вызвано необходимостью связного целостного изложения концепции.

Если честно, то автор сам бы не догадался поставить вопрос именно так. Надоумили некоторые работы Эриха Фромма, обратившего внимание на элементы «динамической психологии» Маркса, которая предвосхитила, а во многом даже далеко превзошла психоанализ. То же касается экзистенциализма и религиозности Маркса: в них просто «ткнул носом» Николай Бердяев, о них также много писали Фромм и ряд других западных авторов, включая некоторых религиозных мыслителей, которые – парадокс! – очень уважительно относились к творчеству «воинствующего атеиста» Карла Маркса.

Таким образом, соавторами предлагаемого ниже текста следует считать также Эриха Фромма (еще одного немецкого еврея!) и нашего земляка-киевлянина Николая Бердяева, которых автор этих строк с глубочайшим уважением к ним числит в ряду своих учителей.

Вклад Маркса в психологию долгое время оставался неизученным, а во многом он остаётся таковым по сей день. Принято считать, что Маркса интересовало общество в целом, а не отдельный человек. Фромм назвал несколько причин такого пренебрежения психологическими взглядами Маркса.

Во-первых, Маркс не успел изложить свои психологичекие идеи в систематической форме. Они разбросаны по всем его трудам — от «Экономико-философских рукописей» 1844 года до последних страниц «Капитала», в третьем, посмертном, томе которого говорится об условиях труда, «наиболее достойных человеческой природы и адекватных ей». Чтобы понять психологические взгляды Маркса, их нужно свести вместе.

Во-вторых, наиболее распространены вульгарные представления, согласно которым Маркс якобы интересовался исключительно экономическими явлениями, а исторический материализм считает главной движущей силой человека стремление к экономической выгоде. Это крайне искажает реальные представления Маркса о человеке и мешает осмыслить его вклад в психологию.

В-третьих, динамическая психология Маркса появилась слишком рано, чтобы на неё обратили достаточно внимания. В «Экономико-философских рукописях» Маркс откровенно издевается над психологией того времени: «Что вообще думать о такой науке, которая… не чувствует своей собственной неполноты, когда всё богатство человеческой деятельности ей не говорит ничего другого, кроме того, что можно выразить одним термином – «потребность», «обыденная потребность»?» Систематическая психология подсознания была впервые разработана только Фрейдом, пусть и не совсем удачно. Популярность психоанализа обусловлена механистическим материализмом, лежащим в его основе, что помешало обратить внимание на зачатки гуманистической психологии бессознательного, которые имеются у Маркса и кое в чём превосходят психоанализ. С другой стороны, современная психология деградировала из-за преобладания позитивистской эмпирики, в частности бихевиоризма (поведенчества), которое сводит психологию к рефлексам и весьма сомнительным статистическим методам обработки результатов экспериментов. Например, все попытки автора этих строк в разговорах с дипломированными психологами излагать энерго-информационные взгляды на психические процессы, исходящие из единства и квантово-волновой природы Вселенной, частью которой является и психика, натыкались на кривые ухмылки, обвинения в дилетантстве и даже «шаманстве». (Хотя какое здесь «шаманство»? Элементарные понятия из курса физики, которые обществоведы-гуманитарии, как правило, не воспринимают за недостатком знаний!)

Современная академическая и экспериментальная психология по большей части есть наука, предмет которой – отчуждённый человек, изучаемый отчуждёнными исследователями при помощи отчуждённых и отчуждающих людей методов. Маркс осознавал существование отчуждения и не считал отчуждённого человека естественным человеком, человеком как таковым. Идею об отчуждении Маркс позаимствовал у мыслителей Просвещения, развил, углубил и сделал одной из базовых в своём мировоззрении, о чём далее.

Через всё творчество Маркса красной нитью проходит концепция «природы человека». В «Экономико-философских рукописях» он говорит о «сущности человека». В «Немецкой идеологии» он говорит, что эта «сущность» не является абстракцией, а объективно существует. В «Капитале» Маркс, имея в виду всё ту же «сущность», говорит о «природе человека вообще», в отличие от человеческой природы, видоизменяемой в каждый исторический период.

«Сущность человека» и «природу человека вообще» Маркс определяет как способность к «свободной сознательной деятельности, в отличие от природы животного, которое не отличает себя от своей жизнедеятельности; оно есть эта жизнедеятельность». Маркс неоднократно подчёркивал, что неискалеченной, цельной природе человека присуща сознательная, целенаправленная деятельность. От себя добавим, что таковой деятельностью должны быть не развлечения и потребление, а познание и разумное преобразование мира.

Вторым важнейшим шагом Маркса в психологии было признание того, что человеком, кроме сознания, движут страсти или влечения, хотя человек их осознаёт далеко не всегда. Дело не только в том, что Маркс, хоть и в неявной форме, задолго до Фрейда говорит о разделении психики на сознание и бессознательное, тем более что об этом заявил ещё Барух Спиноза на рубеже XVII-XVIII веков. Маркс предвосхитил Фрейда тем, что предложил динамическую и энергетическую модель психики. Маркс превзошёл Фрейда тем, что был изначально свободен от механистического материализма и сексуал-биологизаторства. Динамизм психологии Маркса основан на соотнесённости человека с окружающим миром – этим Маркс намного обогнал Фрейда, который считал человека обособленной машиной, приводимой в движение исключительно внутренними биохимическими процессами.

Плодотворной была идея Маркса о различении «постоянных» («фиксированных») и «относительных» влечений. Постоянные влечения являются неотъемлемой частью природы человека, существуют при всех условиях и могут быть изменены социумом только в том, что касается их направленности и формы. Напротив, относительные влечения не являются неотъемлемой чертой природы людей, а формируются определённым типом социальной структуры, включая экономические отношения и системы коммуникаций. И здесь Маркс намного превзошёл Фрейда, который все влечения сводил к биологическим инстинктам и лишь изредка вспоминал о «социальных инстинктах», формируемых общественной природой человека. Маркс же изначально предположил, что к категории «постоянных» влечений можно отнести сексуальное влечение, голод, чувство самосохранения; а, например, алчность, стремление к престижу или эксплуатации ближнего – это «относительные» влечения, формируемые социумом. От себя лишь отметим, что здесь всё ещё сложнее: психика не только формируется обществом – она сама его формирует посредством открытых Фрейдом психологических механизмов (сопротивление, подавление, перенос), поскольку общество как система отношений между людьми является следствием индивидуальных и массовых психических процессов.

Эрих Фромм считал разделение на «постоянные» и «относительные» влечения одним из наиболее значительных вкладов Маркса в психологию. Это явилось краеугольным камнем взглядов самого Фромма, который отличал «инстинкт» от «страсти»: инстинкт имеет биологическую животную основу, страсть коренится в характере и имеет психо-социальную основу, отличную от животной.

Отсюда же проистекает оригинальная теория человеческой разрушительности Фромма. Человек имеет два разных вида агрессии. Первый вид, общий для людей и животных, – это оборонительная «доброкачественная» агрессия, импульс к атаке или бегству при угрозе, который заложен филогенезом, служит выживанию вида и рода и затухает при исчезновении угрозы. Другой вид – «злокачественная» агрессия и жестокость, которые есть только у человека как следствие его социальной природы, отсутствуют у животных, не имеют филогенетической программы, не служат биологическому приспособлению, не имеют никакой цели, кроме удовлетворения иррациональных страстей.

Психоаналитическая характериология Фрейда и динамическая психология Маркса подтолкнули Фромма к концепции «социального характера», который является продуктом динамической адаптации психической энергии к конкретным социальным условиям.

Преимущество Марксовой динамической психологии перед Фрейдовой хорошо видно и в следующем. Классический психоанализ, основанный на модели обособленной «homme machine» (человек-машина), чьи влечения обусловлены внутренними биохимическими процессами, считает самоцелью уменьшение до оптимального уровня напряжения путём удовлетворения голода, жажды и сексуального желания. Маркс же придерживается совсем иного мнения: «Еда, питьё, половой акт и т. д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от… прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер». Такая характеристика хорошо подходит к нынешней деградационной модели потребительско-гедонистической цивилизации.

Один из наиболее серьёзных тезисов Маркса относится к природе влечений человека. Повторимся, что у Фрейда влечение являются внутренним биохимически обусловленным устремлением, которое нуждается в своём объекте как средстве удовлетворения, например при половом акте. Совершенно иной подход у Маркса, который пишет: «Страсть — это энергично стремящаяся к своему предмету сущностная сила человека". Таким образом, страсть выражается через психическую энергию. Будучи высвобожденной в ходе психических процессов, энергия снова должна быть связанной (Фромм), для чего и требуется предмет страсти – окружающий мир, человек, идея, авторитет и т. д. Это несколько напоминает идею Фрейда о «катексисе» – связывании психоэнергии.

Но и здесь Маркс превосходит Фрейда. У Маркса страсть является понятием соотнесённым и представляет собой «сущностное свойство» (Wesenkraft). Страсть наделена динамическим качеством стремиться к объекту, с которым она может соотноситься и сливаться. По Марксу, динамизм человеческой природы состоит прежде всего в потребности человека применять свои способности по отношению к миру, а не в использовании окружающего мира для удовлетворения своих потребностей. Отсюда следует два вывода. Во-первых, современная установка на потребление и развлечения губительна для психики человека. Во-вторых, имея развитую психику, человек должен реализовать своё высшее предназначение в познании и разумном преобразовании бесконечной Вселенной.

«Сущностные свойства» человека соотносятся с миром через страсти. По Марксу, человек может вступить в отношение с миром лишь тогда, когда мир находится с ним в человеческих отношениях. Эта экзистенциальная трактовка сходна, по Фромму, с воззрениями дзен-буддизма и христианского мистицизма. Для Маркса «богатый человек – это… человек, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни, человек, в котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда».

В психологии Маркса имеются даже терапевтические элементы. Согласно расхожим штампам, психопатология – это отличие от общепринятой нормы. Маркс говорит о патологии нормы (!), искалеченности нормального среднестатистического «цивилизованного» человека, потере им себя среди «чуждых сущностей», сформированных социумом, дегуманизации человека под влиянием общества. Если человек не вступает в активные отношения с окружающим миром, он теряет себя, его импульсы теряют человеческие качества и принимают качества животные. Продолжаем далее: поскольку человек – это не животное и не может быть животным, он становится больным, искалеченным человеком. Чтобы излечиться и таки стать человеком, восстановить здоровое, а не патологическое функционирование, человек должен вступить в активные отношения с окружающим миром. Очевидно, что, кроме терапевтического, здесь содержится революционный элемент, из которого прямиком следует тезис о смене социального уклада на тот, который не будет уродовать «сущностные силы» человека.

Идеи Маркса о сути искалеченного человека позволяют создать оригинальную концепцию невроза. В «Немецкой идеологии» он пишет: «Бессмысленно предполагать, что можно удовлетворить одну… страсть, оторванную от всех остальных… Если эта страсть принимает абстрактный, обособленный характер, если она противостоит мне как некая чуждая сила, то есть как одностороннее удовлетворение одной единственной страсти, то зависит это отнюдь не от сознания или доброй воли… а от бытия; не от мышления, а от жизни… Если обстоятельства, в которых живёт этот индивид, делают для него возможным лишь одностороннее развитие одного… свойства за счёт всех остальных… то этот индивид не может пойти дальше одностороннего, уродливого развития». Итак, «психоанализ по Марксу» (хотя такового не существует) превосходит «психоанализ по Фрейду». У Фрейда невроз, т. е. душевная болезнь, есть следствие неудовлетворённости единственного инстинкта – полового. У Маркса энергия генерируется активным стремлением всех человеческих способностей достичь своей цели, а невроз можно определить как отчуждение, доминирование одной из страстей.

По Марксу, ключом к пониманию неотчуждённого побуждения/стремления является деятельность. Но он имеет в виду не «деятельность» в современном смысле, т. е. «занятие чем-либо», например, стояние на базаре, сидение в офисе, развлечения, шопинг и т. д. «Деятельность» у Маркса также отличается от деятельности животных, которые строят её согласно инстинктам своего вида, а человек может вести деятельность согласно своим целям. Концепция деятельности Маркса близка идеям Баруха Спинозы, у которого настоящая деятельность – это творческий, стихийный акт в условиях свободы.

* * *

Для понимания природы истинно человеческих потребностей Маркс формулирует понятие синтетических, нечеловеческих, порабощающих потребностей. Современная психология почти не занимается критическим анализом потребностей. Она соглашается с законами крупнотоварного производства, преследующего получение максимальной прибыли: максимум производства, максимум потребления и развлечений, минимум трения между людьми в экономико-бюрократической иерархии. Доходящий до идиотизма парадокс состоит в том, что сам факт ощущения кем-то желания и/или нежелания является законным основанием считать, что он имеет потребность в желаемом или, соответственно, право на нежелание. Так можно легко оправдать злокачественные вожделения, обуревающие современную деградировавшую потребительскую толпу: желание употреблять алкоголь и наркотики, играться в компьютер, сутками просиживать у телевизора и, напротив, нежелание производительно трудиться – всё это можно истолковать как неотъемлемые права так называемого цивилизованного человека на том основании, что значительная часть этих «человеков» испытывает к этому страстное желание, хотя это есть не что иное, как деградация рода человеческого.

Чуждые, нечеловеческие потребности Маркс характеризует следующим образом: «Каждый человек старается пробудить в другом какую-нибудь новую потребность, чтобы вынудить его принести новую жертву, поставить его в новую зависимость и толкнуть его к новому виду наслаждения… Каждый стремится вызвать к жизни какую-нибудь чуждую сущностную силу, господствующую над другим человеком, чтобы найти в этом удовлетворение своей собственной своекорыстной потребности. Поэтому вместе с ростом массы предметов растёт царство чуждых сущностей, под игом которых находится человек, и каждый новый продукт представляет собой новую возможность взаимного обмана и взаимного ограбления. Вместе с тем человек становится всё беднее как человек… с расширением круга продуктов и потребностей становится изобретательным и всегда расчётливым рабом нечеловеческих, неестественных и надуманных вожделений… Производство слишком большого количества полезных вещей производит слишком много бесполезного населения… Расточительность и бережливость, богатство и бедность равны друг другу".

Итак, более 170 лет назад в «Экономико-философских рукописях» (1844) в возрасте 26 лет (!) Маркс поставил вопрос, до которого современная психология ещё практически не доросла: как отличить человеческие потребности от нечеловеческих, реальные от воображаемых, благотворные от губительных? Кстати, религиозная мысль эти вопросы уже пыталась решать — как в иудео-христианстве и исламе, так и в восточных духовных традициях, включая ряд течений индуизма, буддизм, даосизм.

Современная же психология Запада, как, впрочем, и отечественная, являющаяся производной от западной, похоже, даже не задумывается над такими категориями по следующим причинам. Модель современной психологии – это, повторим, отчуждённый человек, изучаемый отчуждёнными исследователями с помощью отчуждённых и отчуждающих методов, включая столь модный нынче описательный бихевиоризм. Психология соглашается с установкой потребительского общества в том, что создание и удовлетворение всё больших потребностей – это признак прогресса. Она соглашается с нынешними расхожими представлениями о свободе, которые сводятся к свободе потреблять те или иные товары и развлечения. Маркс даёт оригинальную категоризацию алчности как одной из наиболее разрушительных и отчуждённых социальных страстей – стяжательство, жадность и сибаритство. Напротив, в диалектической и революционной психологии Маркса психический потенциал человека намного шире искалеченной и однобокой психики среднестатистического представителя нынешней так называемой цивилизации, которого Герберт Маркузе остроумно назвал «one-dimensional man», то бишь «одномерный человек».

Интересны высказывания Маркса о том, что гнев может быть обращён против самого себя. Эта идея предвосхитила взгляды Фрейда о саморазрушительности, а также о механизмах бессознательного – подавлении и сопротивлении. Маркс пишет: «Стыд – это своего рода гнев, только обращённый вовнутрь».

За 50 лет до Фрейда Маркс предвосхитил базовый принцип психоанализа, отбросив расхожее заблуждение о том, что сознание является истиной в последней инстанции и характерно для всей психической жизни. Осознание реальности как ключ к изменениям – это для Маркса один из двигателей социального прогресса, тогда как для Фрейда это способ лечения душевных болезней. По мнению Фромма, Маркс в этом вопросе мыслил гораздо глубже Фрейда. По Марксу, сознание – это продукт определённого стиля жизни, которая характеризует общество или класс; сознание с самого начала есть общественный продукт; в то время, когда человек думает, что его поведение определяют и направляют его собственные идеи, он в действительности движим силами за его спиной, о существовании которых он не подозревает.

Понимание Марксовых психологии и экзистенциализма блокируется расхожим штампом о его «материализме», согласно которому основной мотивацией человека, дескать, является его стремление к материальной наживе в противовес духовным, этическим и религиозным ценностям. Даже большинство так называемых марксистов, несмотря на провозглашаемые ими лозунги, де-факто придерживаются тупого либерал-буржуазного стереотипа о том, что главнейшим мотивом поведения людей является стяжательство, а историческому материализму Маркса отводят роль чуть ли не «экономической психологии». Реально же исторический материализм, к сожалению, страдает крайней нехваткой психологических знаний, что объясняется отсутствием в распоряжении Маркса и Энгельса сколько-нибудь серьёзной научно-материалистической психологии. Психологических посылок в истмате крайне мало: люди сами делают свою историю; потребности мотивируют сознание, чувства и поведение людей; в ходе истории потребности возрастают, что стимулирует рост экономической активности. Собственно, вот и вся психология в истмате…

Маркс говорит не об экономическом факторе как психологической мотивации, а о социоэкономических условиях, которые ведут к определённому образу жизни и формируют характер человека. «Идеализм» и «материализм» – это философские термины, не имеющие ничего общего с идеальной и материальной мотивацией. Отличие «материализма» от «идеализма» очевидно из такой цитаты из Марксова «Святого семейства»: «…мы не отталкиваемся от того, что человек воображает, представляет себе, ни от того, что о человеке рассказывается, думается, воображается, представляется, чтобы понять истинно человеческую сущность. Мы отталкиваемся от реальных, активных людей, и на основе процесса их реальной жизни демонстрируем развитие идеологических рефлексов…». В «Немецкой идеологии» Маркс продолжает мысль: «Какова жизнедеятельность, таковы они и сами. То, что они собой представляют, совпадает, следовательно, с их производством – совпадает как с тем, что они производят, так и с тем, как они производят. Что представляет собой индивид – это зависит, следовательно, от материальных условий их производства». Итак, по Марксу, образ жизни определяет чувства и мышление человека, из чего следует, что одна система стимулирует материальные вожделения, а другая – аскетизм.

Например, психоанализ убедительно показывает, что в поражённом стяжательством обществе собственно стяжательство является вторичным по сравнению, например, с сексуальностью, садизмом, нарциссизмом. Стяжательство скорее является выражением нарциссической потребности и желания завоевать признание других. В обществе, где наибольшее признание и восхищение выпадает на долю богатых, нарциссизм приводит к чрезвычайному усилению собственничества, потребительства, гедонизма, что, кстати, у нас нынче повсеместно и наблюдается. Нарциссизм относится к самым элементарным и мощным психическим импульсам, а цели нарциссических устремлений формируются социальной структурой, т. е. алчность является рационализацией более глубокого импульса – нарциссизма.

Исторический материализм видит в истории процесс активной и пассивной адаптации человека к окружающему миру, а труд считает процессом обмена человека с окружающий средой – социальной и природной. Противостоя природе, человек сам является природной силой. Маркс подчёркивает, что в ходе истории человек сильно изменяет себя и природу, создавая новые формы разумного бытия, что созвучно идеям Владимира Вернадского о ноосфере.

Действительно, психология – это слабое место исторического материализма, но этому есть оправдание: повторимся, что Маркс и Энгельс не имели удовлетворительной психологической теории, и они понимали это. Появление психоанализа, а затем его творческая переработка в части устранения сексуал-биологизаторских и вульгарно-материалистических перекосов Фрейда позволили существенно заполнить те психологические лакуны, которые в нём имелись. Этим занимались многие авторы, но наибольший вклад, по мнению автора этих строк, внёс Эрих Фромм.

По Фромму, глубинная психология (психоанализ) указывает на инстинкты и страсти человека как один из важнейших естественных факторов социального процесса. Психику или лежащую в её основе психическую энергию (либидо) следует считать одним из элементов Марксова «базиса» (Unterbau), и здесь нет никакого отхода от материализма, ибо речь идёт об энергии как одной из форм материи и процессах в психике человека, имеющей вполне материальное происхождение. Привнесение глубинной психологии в исторический материализм позволяет разрешить многие трудности последнего.

Выводя идеологию от экономики, Маркс и Энгельс видели в интеллектуальных и психических творениях «материальный базис, отражённый в голове человека». В ряде случаев здесь можно обойтись безо всяких психологических посылок, когда идеология являлась непосредственным выражением экономических интересов, и можно легко установить соответствие между экономическим базисом и идеологической надстройкой, но такая связь далеко не всегда очевидна. Психоанализ может показать, что идеологии являются продуктом инстинктов, влечений, страстей, интересов и потребностей, которые, в значительной степени бессознательно, находят своё выражение в рационализациях, т. е. идеологиях. Психоанализ может показать, как вроде бы идеальные мотивировки часто являются рационализациями бессознательных либидозных стремлений, а содержание и объём этих стремлений можно истолковать с точки зрения влияния социо-экономической ситуации на инстинкты и страсти класса или общественной группы, которые вырабатывают идеологию. Глубинная психология вскрывает механизм того, как посредством человеческих влечений экономическая ситуация трансформируется в идеологию на уровне сознания и бессознательного. И, наоборот, как психическая энергия больших масс людей формирует социально-экономическое бытие посредством ряда психических механизмов, поскольку природное и социальное бытие находится не только вокруг человека, но и внутри его. Психоанализ может показать, что влияние идеи зависит главным образом от её бессознательного содержания, затрагивающего определённые инстинкты и страсти, т. е. зависит от параметров психической энергии (либидо) – её интенсивности (энергетическая составляющая) и содержания (информационная составляющая). Согласно принципу единства материального мира психическая энергия обладает свойствами энергии как разновидности материи: как волновое колебание, она обладает энергией, а будучи промодулированной по одному или нескольким параметрам волны (амплитуда, частота, фаза), она является носителем информации.

Глубинная психология позволяет действительно раскрыть механизм важнейшего понятия исторического материализма и марксизма вообще – социальной революции. По Марксу, социальная революция есть следствие крайнего обострения экономических противоречий между наёмным трудом и капиталом, между общественным характером производства и частным характером присвоения, между уровнями развития производительных сил и производственных отношений. Эти идеи актуальности не потеряли, но сейчас, в начале ХХІ века, представляются слишком упрощёнными, а кроме того, социальная практика оказалась намного более сложной. Скажем, крайнее обострение социоэкономических противоречий далеко не всегда ведёт к революционным взрывам, например, в современной Украине. Напротив, причинами мощных социальных катаклизмов могут быть далеко не только экономические, но, например, национальные и религиозные мотивы, а то и просто шкурные интересы достаточно ограниченных социальных групп, что тоже наблюдается в Украине «в полный рост».

Владимир Ульянов-Ленин пошёл дальше и заявил, что причиной революции может быть обострение социальных противоречий вообще, а не только имеющих экономические корни. Ленин считал, что для революции нужны не только «объективные», но и «субъективные» предпосылки, а революционную ситуацию в присущей ему манере охарактеризовал знаменитой фразой: «Верхи не могут, а низы не хотят». Хлёсткая публицистика – это, конечно, хорошо, но желательно всё же истолковать, что такое «субъективные» предпосылки, и почему бывает так, что «верхи не могут, а низы не хотят», а революционного взрыва всё нет и нет; например, в нынешний Украине и «низы не хотят» ничего, кроме как красть, и "верхи не могут" ничего, кроме как красть по-крупному, а революции что-то не видно, не считая двух перфомансов на Майдане, из которых первый окончился комедией, а второй – трагедией, причем в полном соответствии с классикой жанра. Кроме того, сама по себе революция далеко не всегда является социальным прогрессом, а часто ведёт к эскалации жестокости и агрессии, социальной деградации, отбрасывающей общество далеко назад, что опять-таки имеет место в Украине.

* * *

Психоанализ позволяет ответить на вопрос о том, какие силы удерживают стабильность общества, а какие её подрывают. Очевидно, что социальные конфликты ведут к распаду общества, а экономическое процветание способствует его стабильности. Хотя и здесь не всё просто: в странах с высоким уровнем жизни имеет место эпидемия отчуждения, безразличия, самоубийств, что подрывает стабильность, но это отдельная тема. Важнейшим элементом в социальной структуре, по Фромму, является направленность психической энергии (либидо), характерная для некоей критической массы общества. Общество удерживает аппарат власти (суды, полиция, армия), а также рациональные и эгоистические интересы людей. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить стабильное функционирование общества. Определённая направленность психоэнергии, стремлений и побуждений в обществе позволяет сохранять его стабильность. При этом психоэнергия находится в связанном состоянии (катексис) и выполняет роль «цемента», удерживающего общество. На упоминавшемся уже примере современной Украины мы видим, что если исходить из уровня социально-экономических противоречий в классической Марксовой схеме, то уже давно должно было «рвануть» так, что «камня на камне» не осталось бы. Пока рвануло «всего лишь» только на Донбассе и отпал Крым, причем при явном вмешательстве соседнего агрессора. В то же время сепаратизм Донбасса имеет явно выраженную внутреннюю социальную основу, о чем отечественные властно-олигархические каналы информации и коммуникации с тупым упорством помалкивают, ибо «рыло в пуху», и об этом тоже приходилось уже много раз писать.

В целом же тотального социального взрыва в Украине пока не происходит. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос… Причина – в направленности психики: эгоистические и приспособленческие импульсы, стремление снизу доверху урвать что-нибудь себе при разворовывании бывшей «общенародной собственности», включая похабный дерибан земли, грозящий будущими катаклизмами, и прочее удерживают общество относительно стабильным, как и стремление выжить и сохранить хоть какие-то остатки стабильности и благополучия. Это и удерживает пока страну от превращения в «сплошной Донбасс», но властно-олигархическая верхушка с тупым упорством тянет страну ко «всеобщей донбассизации» – прости господи!!! «Хорошим» спусковым «клапаном» являются безвиз и массовая трудовая миграция: не желая и не умея ничего изменить в совей стране, массовый обыватель предпочитает батрачить в иностранных нужниках, всячески приспосабливаясь к условиям отнюдь не радужного бытия на чужбине. Такая «хата-с-крайность» и массовое «голосование ногами» также являются стабилизирующими факторами, но неуклонно ведут к деградации Украины с перспективой ее исчезновения, по крайней мере в ее нынешнем виде.

Структура психоэнергии относительно устойчива и остаётся таковой во время фазы относительной консолидации общества. Но она не является неизменной, равно как и социоэкономическая структура. По мере роста и обострения противоречий и конфликтов в обществе и ускорения его дезинтеграции в структуре и направленности психоэнергии также происходят изменения. Разрушение устоявшихся связей и эмоциональных установок переводит психоэнергию из связанного состояния в свободное, психоэнергия изменяет свою социальную функцию, превращается из «цемента» в «динамит», взрывает традиционные устои, но вскоре начинает искать новые формы устоев, дабы связать энергию, которая не может долгое время находится в «свободном состоянии».

Здесь же причина того, что большинство революций, начавшихся под благородными лозунгами, приводили к инфернальной жестокости и социальному регрессу вместо ожидавшегося прогресса. Благородные лозунги часто оказываются поверхностными рационализациями более глубоких бессознательных импульсов, являющихся отнюдь не благородными. Психоэнергия может быть направлена на творчество и созидание, но, по Фромму, чаще имеет приспособленческий, авторитарный и разрушительный характер. Поэтому большинство революций, вопреки ожиданиям, привели к совершенно противоположным результатам, и именно современная интерпретация психоанализа, будучи привнесённой в исторический материализм, позволяет творчески развить марксизм, более полно выписать материалистическое понимание истории и, в частности, объяснить причины трагедий ХХ века. Собственно, печальный итог последней так называемой революции в Украине тоже является ярким подтверждением…

Вслед за Гегелем Маркс видел цель в достижении высшей точки потенциальных возможностей человека, что Гегель выразил как «перевод себя из мрака возможности в свет действительности». По Марксу, человек должен стать тем, кем он может стать. В современном обществе человек достиг пика отчуждения, когда активность человека, продукты и предметы его труда существуют как нечто чуждое, к нему не относящееся, ему противостоящее и его порабощающее, что ведёт к отчуждению людей от самих себя.

* * *

Здесь начинается религиозный экзистенциализм Маркса, хотя многим такая постановка может показаться как минимум странной: дескать, что общего между воинствующим атеистом Марксом и экзистенциализмом, который, согласно советскому словарю по «марксистско-ленинской философии», является «иррационалистическим направлением в буржуазной философии», к тому же экзистенциализмом религиозным? Но не всё так просто. Экзистенциализм можно очень условно разделить на атеистический, в лице, например, Мартина Хайдеггера, Жана Поля Сартра, Альбера Камю, и религиозный, в лице, например, Сёрена Кьеркегора, Карла Ясперса, Николая Бердяева. Основная идея экзистенциализма такова: свобода состоит в том, чтобы человек не выступал как вещь, формирующаяся под влиянием внешних факторов, а «выбирал» самого себя, формировал себя каждым своим действием и поступком и тем самым нёс ответственность за всё совершённое им, а не оправдывал себя «обстоятельствами». Экзистенциализм – это протест против конформизма и приспособленчества буржуазного обывателя – винтика социальной иерархии. Но ведь это важнейшие идеи Маркса, у которого есть мощнейшая экзистенциальная струя, хотя экзистенциализм оформился уже после Маркса.

Кстати, Фромм описывал очень интересный и показательный случай. В молодости Фромм увлекался дзен-буддизмом и долго общался с известным японским знатоком этого течения буддизма (в котором собственно буддизма хинаяны или махаяны меньше, чем китайских даосийских содержаний) японским профессором Дайсэцу Тайтаро Судзуки. Судзуки владел английским, а также неплохо говорил по-русски, поскольку долгие годы в начале ХХ века провел при миссии Русской православной церкви в Японии. С Фроммом они общались по-английски. Не называя автора, Фромм зачитывал в собственном английском переводе выдержки из «раннего» Маркса, в частности из «Экономико-философских рукописей», «Немецкой идеологии» и так далее. Судзуки-сан, как принято у азиатов, внимал всем своим существом, закрыв глаза, и часто восклицал: «Это дзен!». Каково же было удивление профессора Судзуки, когда Фромм объявил ему, что это выдержки из ранних сочинений Карла Генриха Маркса!

А у нас какие-то дебилы того Маркса решили «декоммунизировать»!

В мировоззрении Маркса важнейшее место занимает понятие «отчуждение», которое восходит к традиции Просвещения, в частности к творчеству Жана Жака Руссо. Отчуждение – это философско-социологическая категория, выражающая объективное превращение деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему, и связанное с этим превращение человека из активного субъекта в объект общественного процесса, что ведёт к дегуманизации, товарно-денежному фетишизму и пр. По Марксу, причинами отчуждения являются исторически определённый характер деятельности человека, отношение его к продуктам деятельности и к обществу, а также разрушающее влияние социальной жизни классово-антагонистических формаций на личность. Бердяев отмечал, что у Маркса есть начала экзистенциализма, особенно в его взглядах о преодолении отчуждения.

Ещё интереснее с религиозностью воинствующего атеиста Маркса. Эрих Фромм, Карл Юнг, Николай Бердяев и другие мыслители утверждали, что человек – это религиозное животное, а религиозные потребности являются внутренне присущими психике человека. (Строгое доказательство этого постулата, насколько это вообще возможно, выходит за рамки настоящего очерка). По Фромму, понятие «религия» не следует считать только системой, связанной с понятием богов или идолов. Религией можно считать систему взглядов, которая служит схемой ориентации и объектом поклонения, и в этом смысле учение Маркса – это, несомненно, религия.

Эрих Фромм обратил внимание на «концепцию мессианского мира и времени» у библейских Пророков. В Книге Пророка Михея (4, 3-4) сказано: «Перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их». Похожие мотивы есть, например, у Исайи и Амоса. Но ведь именно идею подобного «мессианского времени» в виде коммунизма исповедовал Маркс!

Мир – это не просто отсутствие войны, а также гармония в обществе, между людьми и природой. Еврейское слово «шалом», т. е. «мир», можно перевести как «полнота, целостность»: чтобы постичь всеединство и обрести Мир, нужно «искупление» – преодоление отчуждения и раскола сознания, а «спасение» через познание Закона Божия ведёт к «светлому будущему» в Царстве Божием. И здесь аналогия: Маркс также несёт «благую весть» о познании законов природы и общества и «спасении» человечества путём построения «светлого будущего» в виде коммунизма.

Важнейшим в монотеистическом иудеохристианстве, а также в исламе, собственно, во всех трех авраамитских религиях является догмат о том, что существует Единство, Один, который стоит за всем многообразием вещей и является высшим принципом. Отсюда различие между богом истинным и идолами ложными. В отличие от бога идолы создаются человеком. Бог тоже может стать идолом, если ему поклоняться, как идолу. Чем могущественнее идол, тем беднее идолопоклонник. Здесь опять аналогия: Маркс протестует против отчуждённого подчинения себя вещам, капиталу и деньгам, которые суть идолы ложные; он протестует против потери внутреннего Я, свободы и самозанятости, что вызвано этим подчинением. В наше время уже мало кто верит в Баала, Астарту, Перуна или какого-нибудь Вуцлипуцли, собственно, в Яхве, Аллаха и Христа, по большому счету, по-настоящему тоже мало кто верит, но их место «успешно» заняли жажда обладания, власти, денег, товарной роскоши, престижа – всё то, чему современный человек поклоняется, что его порабощает и что рано или поздно приведёт цивилизацию в могилу.

Маркс – это своего рода пророк. Ведь библейские пророки тоже предостерегали об опасностях и предрекали возможные пути к «светлому будущему». Таким образом, под поверхностной маской атеизма у Маркса проступает религиозность. Фромм отмечал, что «в чистоте» и христианство, и социализм проникнуты одной мессианской идеей. Даже с учётом определённого экстремизма, например в «Коммунистическом манифесте», наследие Маркса — от «Экономико-философских рукописей» до последних строк «Капитала» — проникнуто той же идеей, но выраженной не в религиозных символах, а в терминах материализма и политэкономии ХIХ века. (В психоанализе это разные рационализации одного глубинного содержания психики). В свою очередь, Бердяев заявлял, что идея коммунизма явилась в мир потому, что христианство своей миссии не выполнило.

Подведём итоги. Марксизм – это далеко не только теория классовой борьбы и социально-экономический детерминизм, который гласит, что человек, его идеология и культура отражают социо-экономику. Маркс далеко не однозначно выводил психологию и идеологию из экономического базиса, понимая, что всё намного сложнее. Например, двигателем объективного социально-экономического процесса Маркс считал целенаправленную деятельность людей. Таким образом, имеем противоречие: с одной стороны, социо-экономика объективна, т. е. не зависит от сознания и воли людей, но с другой – является следствием целенаправленной, то есть субъективной, психической деятельности индивидов. Маркс пытался разрешить это противоречие, но для этого тогда ещё не было внятной психологической теории.

С нынешних позиций имеет место нераздельный диалектически противоречивый процесс со «встречным движением». С одной стороны, социо-экономическое бытие формирует сознание, а точнее психику как противоречивое единство бессознательного и сознания. С другой стороны, будучи системой отношений между людьми, социо-экономика сама является продуктом психологии – сознательной воли людей, биологических инстинктов и бессознательных социальных страстей. Причём бессознательное имеет уровни различной глубины, содержания и энерго-эмоциональной интенсивности: поверхностные вытесненные психодинамические (фрейдовские) индивидуальные содержания, этно-национальные и общечеловеческие содержания (коллективное бессознательное), перинатальные (родовые) и трансперсональные содержания, имеющие цивилизационные и природно-космические корни. В этом смысле социо-экономика является плодом абсолютно субъективной психической деятельности широких масс. В массе происходят психофизиологические процессы: развитие у некоей критической массы определённых свойств психики ведёт к их передаче через время и пространство, через явления переноса и контрпереноса (Фрейд), психической эпидемии (Бехтерев), волновые явления (Лэшли, Прибрам), биоморфные поля (Шелдрейк). Впрочем, многое из этого — пока только гипотезы… Наконец, развитие свойств у критической массы заставляет остальных копировать, приспосабливаться, подражать. Кроме того, значительная роль в этих процессах бессознательного ведёт к тому, что подавляющая часть массы не осознаёт те мотивы, которые ею реально движут. Так можно истолковать объективацию субъективных социо-экономических процессов, в результате которой непрерывно воссоздаваемая людьми социо-экономика воспринимается ими как нечто от них независящее и им неподвластное. Например, автор этих строк считает, что действительно объективной реальностью можно считать только реально независящие от человека природно-космические феномены, а социум как система отношений людей и продукт их психической деятельности – это скорее «субъективная реальность». Впрочем, это личное мнение…

Вообще, марксизм – это намного более сложное явление, чем принято думать. В свое время Бердяев гениально подметил, что марксизм является весьма сложной в интеллектуальном отношении социальной теорией. Марксизм вышел из недр немецкого идеализма начала ХIХ века, из Абсолютного Духа Гегеля и откровений Шеллинга и Фихте о предназначении человека; учение Маркса о революционном преобразовании мира созвучно экзальтации воли у Шопенгауэра. Поэтому социо-экономический детерминизм Маркса имеет совершенно особый характер. Он разоблачает иллюзии экономического сознания, как до него это делал Фейербах с религиозным сознанием, а после Маркса – Фрейд и его последователи, показавшие, что в значительной мере социумом движет не сознание, а бессознательное. Идеология, наука, мораль, искусство – всё, что Маркс назвал «надстройкой», не просто отражают экономический «базис», а отражают иллюзорно. Маркс выводит «надстройку» из «базиса» не напрямую, а через социально-классовую психологию, т. е. в социо-экономическом детерминизме Маркса есть психологическое звено (Бердяев). Человек падает жертвой иллюзии, в силу которой результаты его собственной деятельности считает объективным миром, от которого он зависит. То же самое, но иными словами говорил Иисус Христос, когда призывал отделить Божье от кесаревого, Бога Истинного от идолов ложных. Например, капитал – это не «объективная вещная реальность», находящаяся вне человека, это общественные отношения людей, которые ими же порождены и находятся не только вне их, но и внутри них. Зависимость от экономики унижает человека. Маркс открывает в капитализме явление дегуманизации, овеществления человека; с этим связано его учение о фетишизации товара, денег, капитала. Экзальтация человеческой воли может победить власть экономики над человеком для реализации человеком высшего предназначения. У Маркса есть основы экзистенциализма, направленного на преодоление человеческой активностью созданного людьми объективированного мира, а также на познание, разумное и творческое преобразование объективного мира. Эта сторона была сильна у «раннего» Маркса, позднее он, к сожалению, сконцентрировался на экономике и классовой борьбе, хотя элементы экзистенциализма есть даже в «Капитале». Кроме того, повторим, Маркс не смог адекватно истолковать противоречие между иллюзорным объективизмом и реальной субъективностью социо-экономики как системы отношений между людьми из-за недостатка психологических знаний.

Напоследок повторим блестящую трактовку Бердяевым экзистенциальной сути марксизма: «Марксизм есть не только учение… о полной зависимости человека от экономики, марксизм есть также учение об избавлении… о грядущем совершенном обществе, в котором человек не будет уже зависеть от экономики, о мощи и победе человека над иррациональными силами природы и общества». Здесь «душа» марксизма, а не в экономическом детерминизме и классовой борьбе!

Маркс видел «спасение» человечества в том, что, получив нормальный уровень жизни, оно поднимется выше «социально-экономического болота» и реализует своё высшее предназначение в бесконечном познании и разумном преобразовании мира! Наверное, это и есть главное заблуждение Маркса, ибо он был слишком хорошего мнения о роде человеческом…