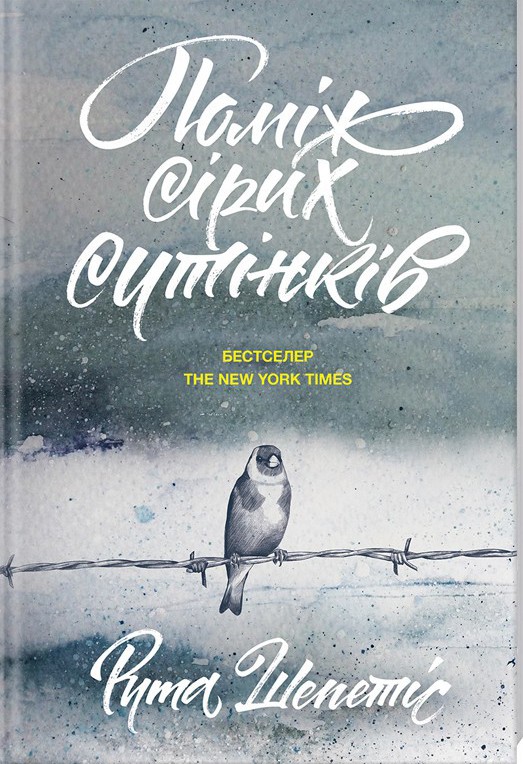

История, рассказанная в этой горькой книге, знакома, наверное, немногим. И сегодня, как утверждает из своего заморского далека автор романа «Поміж сірих сутінків» Рута Шепетис (Х: Клуб Сімейного Дозвілля), в той же России многие готовы отрицать, что в СССР депортировали хотя бы одного человека. Уж и «Мемориал» факты приводил, и поэт Жигулин стихи декламировал — помните, у него про литовку, бродившую по лагерной зоне?

«Она искала земляков, / Она просила: — Отзовитесь.— / И повторяла: / — Лабас ритас!.. —/ Я не слыхал печальней слов».

В общем, рассказывают нам хоть не о Латвии, а о Литве 1939 года, когда началось массовое выселение интеллигенции в советские лагеря — то есть о том, что вроде бы давно известно, да вот только верится с нынешней пропагандой с трудом. Хотя в некогда союзных республиках — наоборот, и не забывали никогда. Ни о депортации татар, о чем даже сегодня на «Евровидении» поют, ни о массовой высылке трети населения из прибалтийских стран — Литвы, Латвии, Эстонии, ни тем более об угрозе маршала Жукова выслать всех украинцев в Сибирь. Пускай, мол, там свою Украину строят, а все потому, что во время войны под немцами остались, а не убились массово. Впрочем, кого бы тогда оставленный на местах подпольный обком опекал, если бы все, кому советская власть эвакуационных талонов при бегстве в 1942-м не дала, в одночасье удавились или отравились из колодцев, куда советские агенты яду насыпали? Как все случилось уже потом, мы помним — слово советского офицера давали родным какого-нибудь несчастного интеллигента, что тот вернется через пять минут, а находили бедолагу через три дня зарытым в щебне на краю города, еще и умученнего методом кастрации.

В общем, рассказывают нам хоть не о Латвии, а о Литве 1939 года, когда началось массовое выселение интеллигенции в советские лагеря — то есть о том, что вроде бы давно известно, да вот только верится с нынешней пропагандой с трудом. Хотя в некогда союзных республиках — наоборот, и не забывали никогда. Ни о депортации татар, о чем даже сегодня на «Евровидении» поют, ни о массовой высылке трети населения из прибалтийских стран — Литвы, Латвии, Эстонии, ни тем более об угрозе маршала Жукова выслать всех украинцев в Сибирь. Пускай, мол, там свою Украину строят, а все потому, что во время войны под немцами остались, а не убились массово. Впрочем, кого бы тогда оставленный на местах подпольный обком опекал, если бы все, кому советская власть эвакуационных талонов при бегстве в 1942-м не дала, в одночасье удавились или отравились из колодцев, куда советские агенты яду насыпали? Как все случилось уже потом, мы помним — слово советского офицера давали родным какого-нибудь несчастного интеллигента, что тот вернется через пять минут, а находили бедолагу через три дня зарытым в щебне на краю города, еще и умученнего методом кастрации.

Ну а в этом романе все только начинается, но уже все ясно. «Троє офіцерів НКВД оточили маму. На них були сині кашкети з червоним краєм і золотою зіркою. У високого офіцера в руці були наші паспорти. — Нам потрібно більше часу. Уранці будемо готові, — сказала мама. — Двадцять хвилин — або ви взагалі ранку не побачите! — відказав офіцер. — Прошу вас говорити тихіше, у мене діти, — прошепотіла мама. — Двадцять хвилин! — гаркнув офіцер. Він кинув недокурену цигарку на чисту підлогу нашої вітальні і втер її в дошки чоботом. З нами мало статися те саме, що й із цигаркою».

Дальше, конечно, будет долгая дорога и цепкая детская память, благодаря которой все годы странствий по Стране Советов — в телячьих вагонах, на долгих этапах — сохранились и были пересказаны уцелевшими потомками граждан прибалтийских стран. И карта странствий прилагается — из города Каунаса до лагеря Трудового на Алтае, из Литвы — в Заполярье. А дальше куда? В этой книге герои иногда возвращаются домой после смерти Тирана, а там уже другие люди в доме живут, и даже фамилии их взявшие, не говоря об имуществе, жизни и судьбе. И рассказать некому, и пожаловаться. А если рассказать, то в каких словах?

И что это были за рассказы? За вернувшимися домой беженцами после десяти- и пятнадцатилетнего изгнания, как узнаем из романа, следили советские спецслужбы, писать стихи и рисовать картины можно было только на тему трудовых подвигов советского народа, а не про какого-нибудь Чюрлениса. Помните, из «Долгой дороги в дюнах»? «— С кем это ты говорила — о беженцах, лагерях, газовых камерах?! — наседал вернувшийся с работы муж. — Да я тут ни с кем вообще не разговариваю, кроме садовника, господина Мюллера! — Какой господин Мюллер! — ужасались в ответ. — Как ты не понимаешь, ведь это же все люди гестапо?!» Так вот, после войны в прибалтийских странах все было с точностью до наоборот, и сады здесь садило не гестапо, а МГБ-КГБ.

В «Богине» Михаила Юдовского (Х.: Фабула) — киевского прозаика, поэта и популярного блогера, с начала1990-х живущего в Германии, — собраны рассказы разных лет и повесть-притча «История одной обезьяны». Стоит, наверное, напомнить, что, кроме просторов Интернета, эту прозу — полную искрометного юмора, бытовой психологии и откровенной, но мягкой сатиры на наши с вами слабости — знают в Киеве, любят в Одессе, а издали, наконец, в Харькове. Это к тому, что всяческие намеки на стиль Сергея Довлатова, подхваченный Александром Генисом и синкопированный «гариками» Игоря Губермана, здесь будут пускай и уместны, но не совсем точны в поисках жанровой «чистоты».

В «Богине» Михаила Юдовского (Х.: Фабула) — киевского прозаика, поэта и популярного блогера, с начала1990-х живущего в Германии, — собраны рассказы разных лет и повесть-притча «История одной обезьяны». Стоит, наверное, напомнить, что, кроме просторов Интернета, эту прозу — полную искрометного юмора, бытовой психологии и откровенной, но мягкой сатиры на наши с вами слабости — знают в Киеве, любят в Одессе, а издали, наконец, в Харькове. Это к тому, что всяческие намеки на стиль Сергея Довлатова, подхваченный Александром Генисом и синкопированный «гариками» Игоря Губермана, здесь будут пускай и уместны, но не совсем точны в поисках жанровой «чистоты».

Все это, словно в городском романсе, не стоит вопроса о том, будет ли это читаться (и носиться — в воздухе, и вообще), поскольку все это, безусловно, стоит читать. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что, даже уезжая далеко, мы по-прежнему берем с собой самих себя, и какой-нибудь «Степа Мужераки, наполовину грек, наполовину немец, перебравшийся из казахстанских степей на рейнские берега», возможно, ждет вас за углом вашего рабочего поселка, да только вы его не замечаете.

Слог, конечно, еще тот, дай Бог, как говорится каждому в СПУ. Короче, Бабель отдыхает, а вот Гоголя не стоит сбрасывать с корабля современности, на котором Юдовский вплывает в нашу словесность в целых двух книгах издательства «Фабула». Ну, Гоголя как-нибудь после почитаем, там много из «Миргорода» в «Богине», а также из «Женитьбы», а вот как это все с кошерным одесским говорком гонором, помноженным на киевскую базарную лирику, сочетается, это продемонстрировать можно. «Вы сальцем зайидайтэ, домашне, свиже... Чы, можэ, вам сала нельзя? — Почему ж нельзя? — весело осведомился Илья Наумович, кладя тонко нарезанный ломтик сала на ломоть ржаного хлеба. — Ну, жидочкы... еврэи то есть, воны ж сала не йидять? — И давно вы в последний раз видели еврея, который не ест сала? — Та я йих вообщэ никогда не бачыла. — Ну, так у вас устаревшие сведенья.

С тех пор, как Карл Маркс и житомирский райотдел народного образования отменили налог на добавленную стоимость, сало признано кошерным продуктом, если употреблять его с водкой. Наливайте еще, папа».

Таким образом, стоит только какому-нибудь герою, а также прочим персонажам экзотической наружности и судьбы оказаться под прицелом и прищуром автора «Богини», как сразу же будничные сюжеты расцветают гениальной сиренью на скудном подоконнике нашей словесности. Ну словно в рассказе самого Юдовского. «— Женщина — всегда женщина, — объяснял Каха. — А мужчина — всегда поэт. Если женщина некрасивая, он додумает ей красоту. Если глупая, он додумает ей ум. Даже если она одноногая, он додумает ей... — Вторую ногу? — с иронией переспрашивал я. — Крылья, — отвечал Каха. — Как у ангела».

Неудивительно, что рассказы из этого сборника публиковались в переводах в Германии, Великобритании, Финляндии, Израиле, Австралии и США. Теперь вот, в оригинале, они приехали к нам.

В свое время, попав еще в рукописи в лонг-листы престижного «Национального бестселлера» и «Большой книги», роман «Библиотекарь» Михаила Елизарова (М.: АСТ) премий так и не получил. Отчего же так? Наверное, слишком радикальна любовь его автора к Родине, напоминающая то ли соцреалистический нонконформизм Солженицина, то ли постмодернистскую эстетику Сорокина.

В свое время, попав еще в рукописи в лонг-листы престижного «Национального бестселлера» и «Большой книги», роман «Библиотекарь» Михаила Елизарова (М.: АСТ) премий так и не получил. Отчего же так? Наверное, слишком радикальна любовь его автора к Родине, напоминающая то ли соцреалистический нонконформизм Солженицина, то ли постмодернистскую эстетику Сорокина.

Кстати, именно следом за Сорокиным автор создает захватывающий романный универсум на основе соцартовских обобщений, методологически трактуя язык как грозное оружие, причем в физическом смысле слова: «Я, как пращу, раскрутил Книгу и обрушил на голову Марченко. Стальной футляр воткнулся прямо в основание затылка. Неприятно хрустнул разбитый позвонок. Марченко уже не полз, а, свалившись на бок, перебирал ногами, словно крутил невидимые педали». Если же точнее, то суть «Библиотекаря» в том, что Книга в романе предлагает ярчайший фантом, несуществующее воспоминание: о детстве, отрочестве, юности. При этом героя захлестывает «такая сокрушительная нежность к той приснившейся жизни, что он в слезливом восторге оцепенел от всепоглощающего чувства светлого и чистого умиления». Словом, «с прочтением второй громовской Книги судьба Лагудова круто изменилась, он оставил работу, развелся с женой, и следы его затерялись».

Таким образом, роман Елизарова посвящен ветхой ностальгии по «приснившейся жизни», то бишь по СССР. Провинциальный герой, выбравшись к умершему дяде из Украины в РФ, неожиданно становится куратором секты книголюбов, которые вдохновляются на ратные подвиги, благодаря романам второстепенного советского автора Громова. Бывшее пространство СНГ разделено на читательские регионы, всем руководит таинственный Совет библиотек, но за священными книгами все равно охотятся стихийные банды безжалостных похитителей, поскольку массовые оргии-чтения наделяют постсоветских отщепенцев страшным психотропным оружием, вызывая ментально-ностальгический оргазм. Упомянутые секты-читальни сходятся в бою за право обладать чудодейственной Книгой, словно в «Бандах Нью-Йорка» Мартина Скорсезе. Доселе мирные понятия «библиотекарь» и «абонемент» обладают скрытым смыслом, а сами книги мифического Громова вселяют сверхчеловеческую силу, что напоминает роман «Суть» Егора Радова, где также ловили кайф, но от чтения турецкого коммуниста Назыма Хикмета.

Казалось бы, в «Библиотекаре» Елизарова процветает идеализация всего советского, однако автор лелеет более глубокую метафору, а главный герой из харьковской, как оказывается, провинции неожиданно становится носителем священного Смысла. Комедийный вопрос пополуночи «как пройти в библиотеку?» оказывается ключом к пониманию коллективного Счастья, а также попаданию в читательский Эдем, оборачивающийся для главного героя банальной камерой.

И все романные интриги, заговоры и убийства, а также организованные стычки озверелых «читателей» с лопатами, молотами и цепями символизируют борьбу человека за смысл не только существования, но и утерянной страны, чью многонациональную потерю он никак не может осмыслить и простить. Самого же автора интересует метафизика тоски не по прошлому, а «по-настоящему». «Ностальгия — это не тоска по прошлому, — утверждает Елизаров. — Это тоска по цельному. А Советский Союз был цельным. Это была не самая лучшая на свете страна, но она умела дарить счастье». Иногда, впрочем, за счет самого автора.